新潟港は開港150周年 現代にまで続く新潟における開港の意味とは

2019年1月1日、新潟市は開港150周年を迎える。2018年より記念事業がスタートし、新潟市内各地で記念シンポジウムや展覧会、演劇、コンテスト、祭りなど様々な催しが展開されている。開港とは明治の新潟にとってどういう意味を持っていたものだったのか、その軌跡に迫る。

柳都大橋から新潟西港

日米修好通商条約により新潟が函館、横浜、神戸、長崎とともに開港五港に選定されたのが1858年。しかし戊辰戦争などの影響により、開港したのは10年後の1869(明治元)年1月1日になる。実際には新潟港は川港で水深が浅く外国船が入れず、また沖合いに停泊しても岬など波を抑えるものがないということで、補助港として佐渡夷港(両津港)も同時に開港した。そうした環境の条件もあり、新潟港が貿易港としての役割を実質的に大きく果たすことはなかった。

しかし、現代にまで続く新潟の街の気風や位置付けにおいて、新潟港の開港は大きな意味があったと語るのは新潟市歴史博物館みなとぴあ(以下みなとぴあ)の伊東祐之館長だ。「一番大きな部分は、新潟港が外国に向けて開港したからこそ、新潟市が県庁所在地となり、県名が新潟県になったことです。それまでの新潟市は港町として栄えてはいましたが、それはあくまでも経済や流通の中心として。当時の政府の方針として『開港場を地方行政の中心とする』というものがあります。だから新潟市に県庁が置かれ、政治・社会・文化…あらゆる面でこの巨大な越後・佐渡の中心になったのです」。いち早く中等教育学校ができ、新聞社ができ…と環境が整備され、県内から多くの人が集うようになった。

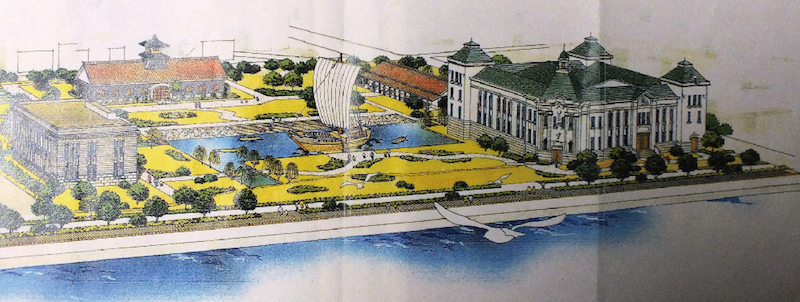

整備地区イメージスケッチ

そしてもう一つ、伊東館長が挙げる開港の大きな影響が、開港場に選ばれたことによる誇りと、それを原動力とした活発な取り組みだ。開港場にふさわしい街や港町を作らねば、と明治の新潟の人たちは奔走した。例えばロシアへの北洋漁業に乗り出し、新潟から米や塩を輸出し、向こうで獲れた魚を使った塩鮭・塩鱒をまた輸入できたのは新潟が貿易港だったからこそ。結実することはなかったが、明治20年代にはもうウラジオストクと新潟との定期航路開設を図ったこともあったそうだ。「だから、新潟の人にとって開港場であるという誇りは、非常に大きなものだったんですね」(伊東館長)。新潟には戦前まで「開港記念日」の行事が11月19日(旧暦で新潟港が外国に向けて開港した日にあたる)に行われていた。現在の新潟の夏の風物詩のひとつ新潟まつりは昭和30年に始まっているが、そこには4つのルーツがあり、それが住吉祭、商工祭、川開き、そしてこの開港記念祭にあたる。

新潟市歴史博物館みなとぴあの伊東祐之館長

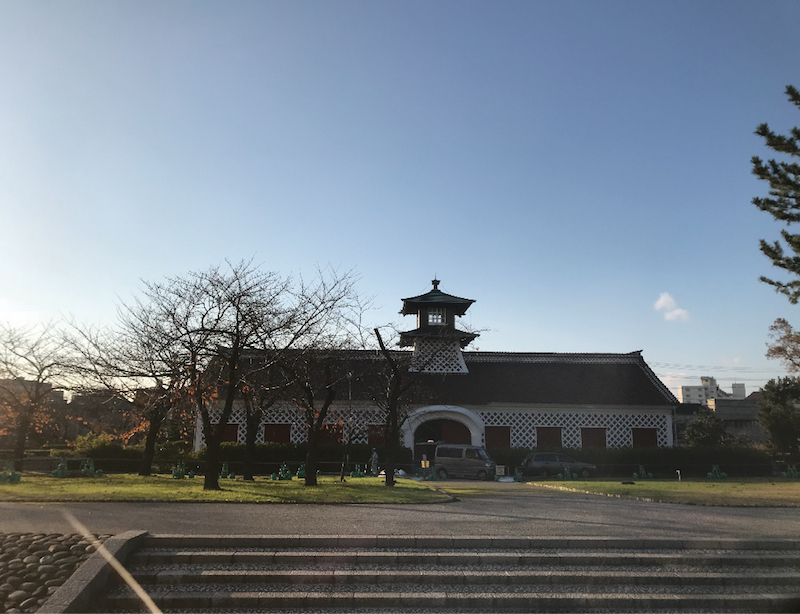

来年1月12日に塔屋の特別公開

みなとぴあでも9月から10月にかけて開港を記念して「玉と鏡の世界 西安・新潟友好交流特別展」を実施。秦の始皇帝が使ったとされる杯などのお宝が新潟に上陸した。そして来る2019年1月、いよいよ開港150周年を迎えるが、時を同じくして、開港五港のなかで唯一現存する開港当時の1869年に建築された旧新潟税関庁舎の耐震補強工事が終了。そこでみなとぴあでは企画展「旧税関庁舎と史跡」(1月12日~3月17日)を開催する。これは、旧新潟税関史跡・重文指定50周年記念及び、新潟開港150周年を記念したものになる。なかでも目玉企画が、初日の1月12日に行われる「塔屋の特別公開」だ。普段は立ち入ることのできない、建物中央の一番高い部屋に入ることができる。「当時の新潟で一番高かった場所なので、昔の人がどんな景色を見ていたか想像していただきます。これを機会に旧新潟税関庁舎を、港町の新潟を象徴する財産として注目して欲しいですね」(小林隆幸みなとぴあ副館長)。

他にもみなとぴあでは、150周年関連事業として「開港場新潟のあゆみ展(仮称)」(7月13日~8月25日)や「開港五港の風景展(収蔵品展)(仮称)」(12月21日~2019年2月2日)などを開催予定。当時の資料や新潟をはじめとした開港都市の写真などを通じて、明治初期に日本が直面した国際情勢や開港が新潟の街にもたらした変化を振り返ることができる。

150周年イベントや歴史を伝えるみなとぴあに足を運び、先人たちがどうやって今に続く新潟の姿を作ってきたのか、振り返ってみるとまた新しい新潟の建物の一面が見えてきそうだ。

開港当時の1869年に建築された旧新潟税関庁舎

(月刊)にいがた経済新聞2018年12月10日号