【風雲の生涯】新潟綜合警備保障創業者・廣田靖夫、シベリア帰りから身を起こした昭和立志伝が、令和の今に心震わせる

新潟市東区にある新潟綜合警備保障の本部棟も、古町オフィスへの移転に伴い更地になる予定

新潟綜合警備保障株式会社は2024年8月に創業55年を迎えた。

同年、新潟市中央区の旧新潟証券取引所跡地に古町オフィスを取得、2025年夏までには開設に向かうという、2025年はあらゆる意味で節目となる。

ところで今日3月28日は、7年前に他界した新潟綜合警備保障創業者の廣田靖夫氏の誕生日にあたる

その豪放磊落かつ波乱万丈な人生を振り返ってみたい。

廣田靖夫氏は、日本社会でまだ「警備業」の歴史も浅かった1969年に前身の「新潟県警備保障会社」を起こし、新潟の街の発展・近代化とともに業績を重ね、現在は新潟県内に支社10カ所、営業所5カ所、社員730名(2024年3月時点)を有するゆるぎない地位を確立した企業の礎を築いた人だ。

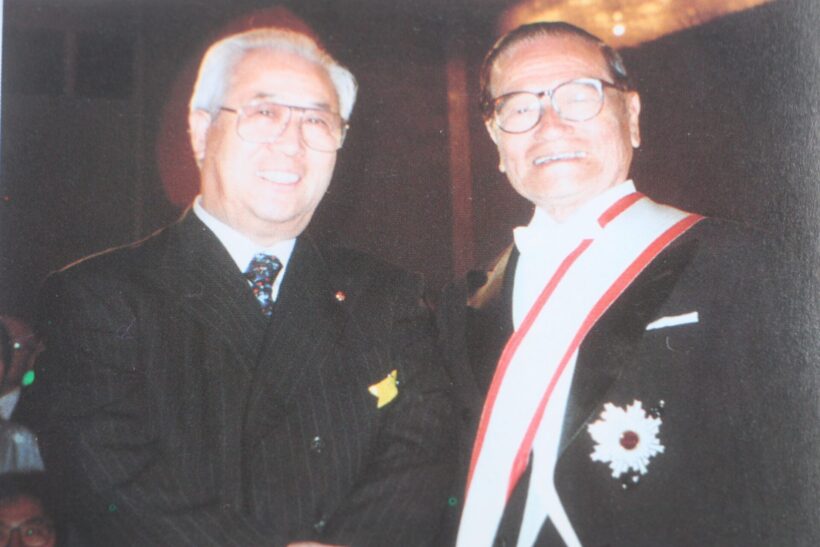

企業経営者として以外にも、ライオンズクラブ国際協会333-A地区ガバナーや自由民主党新潟支部長を歴任し、1981年に紺綬褒章、2008年に旭日双光章を受けるなど、社会や地域から信頼の厚い人でもあった。

氏が1998年に上梓した自伝「風雲道」(双葉印刷)では、警備業を軌道に乗せるまでの波乱万丈な生き様や、今ではすっかり見ることがなくなった「昭和の男」の立ち姿が生き生きと描かれ、令和の今に読むと実に多くの示唆と気づきに満ちている。

シベリアで生死のはざまに

廣田靖夫氏は1926年(大正15年)、現在の阿賀野市(旧安田町)に生まれた。地元の水原農学校を卒業後、東京の中野高等無線電子学校に進み、学徒動員で陸軍に入隊。陸軍では満州情報部に配属され、いわゆる諜報部隊のエリートだったが、終戦後にシベリアへ抑留された。

満州・陸軍技術研究所時代の廣田氏

ただ、日本に帰りたい。雪の塹壕で朽ち果てるのは嫌だ。兎に角生きていたい、という想いだけでした。

周りは氷の張った世界です。喉が渇くと凍ったグラウンドの砂まじりの氷を割ってきて飯盒で温めて融かしては上澄みを飲むのですが、ある時、内柵から手を出して外の雪を取ろうとした者が銃を持った歩哨の兵士に見つかり頭を打ち抜かれてしまいました(著書「風雲道」より)

シベリアには約4年抑留された。まさに明日を迎えられるかどうかわからない、死と隣り合わせの過酷な日々を過ごしていた。この尋常ならざる体験は、その後の廣田の人間性と生き方に少なからずの影響を与えたに違いない。

命からがら日本に戻ってからの氏の人生も、あまりに数奇で波乱に満ちた内容ではあるが、廣田氏に近い関係者に聞くと「人生で最も辛い思いをしたのは、間違いなくシベリアの時代。それは後年も幾度となく話していました」という。

「寿司屋のおやじ」から身を起こす

シベリアから生還し再び新潟の地を踏んだ廣田氏は、しばらくして仕事をはじめる。当初は県北エリアで保険の外交員をしており、著書を読むと営業成績もかなりのものだったようだ。

ある程度、貯金もできたところで、氏は自分で商売がしたいと考え始めた。

当時の交際相手だった銀行勤務の女性(後の夫人)と、古町のとある寿司店に入ったときのことだ。

妻は、いかにも美味しそうに食べていました。寿司種も全部わかっているようでした。「そんなにお寿司が好きですか」と聞くと「銀行でお客様があると時々お寿司を注文することがありますし、偶に友だち同士で食べに行くこともあるんですよ」と言いました。

(中略)「いまは、男性でも女性でも寿司を好んで食べる人は多いのですか」「そうですね、少し値段は高いですけど、上品で、美味しくて、お寿司を食べるのは最高の贅沢ですね」と。

私はふと思いついてお寿司やの職人さんに尋ねました。「寿司やを開くには職人さんが必要だと思いますが、どこにでも居るものですか」(著書「風雲道」より)

当時(昭和29年頃)は、日本も戦後の混乱期からようやく抜け出し、その後に訪れる高度経済成長に向うさなかであった。人々の生活も次第に豊かになり、「ハレ」の食事の場として一般にも寿司が浸透し始めていた頃だ。

それにしても、生まれて初めて入った寿司やで「これをやろう」と思い立ち、すぐさま準備を始めるあたり、即決即断というか、せっかちというか・・・

寿司屋の店主だった昭和30年代の写真(著書「風雲道」より)

とにもかくにも、廣田は現在の新潟市東区長者町に土地を購入し、建屋はローンで賄いながら、寿司店を開業することになった。

やはり経営者としての嗅覚は鋭いものがあったのだろう、寿司店「魚廣寿し」は繁盛した。決して立地に恵まれたり、最初から上客に恵まれたりしたわけではなかったが、工業地帯だった山の下エリアにおいて魚廣寿しで食事をすることは、ある種のステイタスとなったようだ。往時は順番待ちの客が店の外に溢れるほど流行ったという。背景には廣田ならではのブランディング戦略もあったのだが、何よりも昨今の若者では考えられないような本人の働きぶりが「風雲道」には記されている。

忙しい時は、夜中の二時、三時まで営業し、昼の11時には店に出て買い出しをします。今思うと自分ながらよくあそこまで頑張れたものだと思うくらい働きました。一年のうち店を休むのは(中略)元旦と盆の13日の墓参りの日だけ。従業員は交替で休ませましたが私は休みなしです。(著書「風雲道」より)

若い日の廣田氏には、鋭敏な経営者感覚ももちろん備わっていたのだろうが、それ以上に尋常ではない働き者だった。

「会長になってからも、自分から休むということをされなかった人。週の初めに『この日とこの日はお休みなので、ちゃんと休んでください』と『休みのスケジュール』を確認するのが、社員のルーティーンだったそうです。そうでなければ、会社に来てしまうので。とにかく会社を、仕事を愛していた人でしたね」(関係者)

「上手に休暇を取れない」というのは、この時代の男に共通する特徴でもあったが、廣田氏の場合は顕著だったようだ。

「新潟綜合警備保障発祥の地」ともいえる「魚廣寿し」の跡地(新潟市東区長者町)は今も残されている

日本における警備産業の黎明期に

寿司店を開業して7年ほど経った昭和37年に、廣田氏は開業時に銀行などからの借り入れを全て完済し、そろそろ新しい商売をしたいと考え、現在の新潟市東区小金町に350坪の土地を購入した。

著書には、この場所に当初「調理師学校を開く予定もあった」と記されている。これは当時知己を得た元新潟県知事・塚田十一郎からも勧められたのだという。

一方で、寿司やの上得意だった当時の警察OBから「これから将来的に有望な成長企業は警備会社だ」という話を聞く。

迷った挙句に警備会社を選択し、昭和44年に新潟県警備保障株式会社を設立する。会社をスタートして3カ月ほど経つと、当時の県警本部長を通じて綜合警備保障から「新潟にも警察出身者を中心とした会社をつくりたい」というオファーがあり、日本の二大警備保障会社の一方の雄である会社と業務提携する運びとなった。こうして現在の新潟綜合警備保障の前身が成った。

社長就任10年目の廣田氏(著書「風雲道」より)

順調な滑り出しに思えたが、ことはそう甘くはなかった。船出して1、2年はさっぱり契約が取れなかったのだという。東京五輪を境に日本に上陸したと言われる警備産業だが、当時は日本にまったく根付いておらず、言わば「赤の他人に自分の財布を預ける」ようなビジネスモデルにはほとんど見向きがされなかったのだ。当然と言えば、当然である。

そこに追い風が吹いた。昭和46年に田中角栄が上辞した「日本列島改造論」に日本中が沸き返り、道路整備をはじめとした工事現場がどんどん増えていったのだ。工事現場の数だけ警備員が必要になる。警備保障に対する需要が劇的に変っていった。「風雲道」にも「あの頃の勢いは今も忘れることができません」と記されている。

新潟綜合警備保障創立20周年の式典から(著書「風雲道」より)

警備という職業が社会に認知され、警備保障業界自体が安定したものになってきた。経営はうなぎ上りに成長した。当時、警備の現場を描いたテレビドラマ「ザ・ガードマン」が人気を博すまでになった。

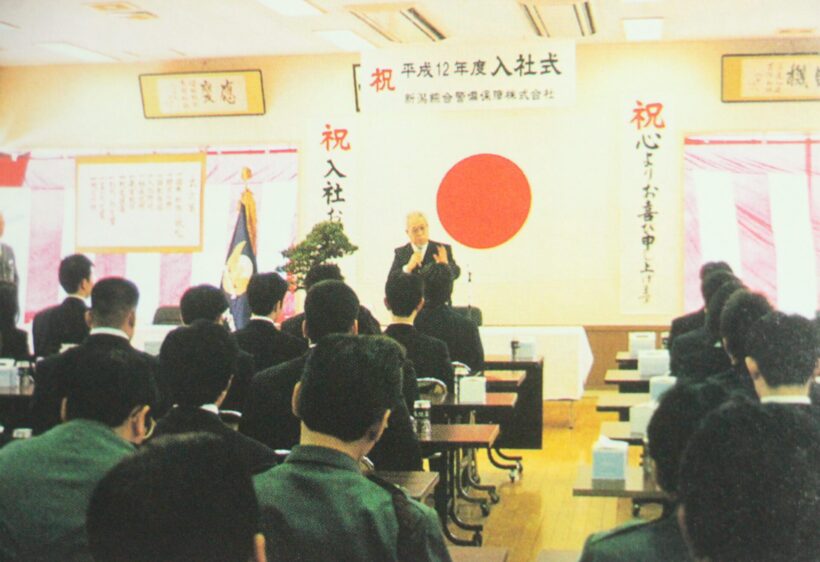

入社式で新入社員を前に訓示を行う廣田氏(著書「風雲道」より)

廣田氏が次に考えたのは「警備の質を、さらに向上させなければならない」ということだった。

そんな折、昭和50年に米ロスアンゼルスで開かれた15日間にわたる警備保障の研修を兼ねた現場見学会に参加することになった。

アメリカへ渡りいちばん驚いたのは、警備会社に設置されているもの凄い機械の装置でした。これからは人間警備ではなく、機械による警備になるんだということを思い知らされました。(著書「風雲道」より)

米国では既に警備保障の歴史は60年ほどになっていた。まだ日本に警備保障が誕生して10年にも満たない時代だった。「遅れ」を痛感しないわけにはいかなかった。廣田氏は帰国後、研修に参加したグループの仲間で「日本アラーム」という会社を設立し、警備のための機械設備を次々に開発していった。

社長室にて(著書「風雲道」より)

新潟綜合警備保障は、人間警備から機械警備にシフトするのが全国的にもかなり早かった。元来、新しいものを積極的に受け入れる性格が功を奏した。これが現在一般的になった無人セキュリティシステムの走りでもある。これがブーストとなり、業績は加速的に上昇した。新潟綜合警備保障はその後、清掃会社の新潟綜合管財保障や、ビル管理における常駐警備を担う新潟第二綜合警備保障など、関連子会社を次々に設立。業態を多角化していった。そのいずれもが独立採算の経営で、グループに依存することなく、むしろ相乗作用となっている点は采配の妙を感じる。

小沢辰男元代議士と廣田氏

毎年正月には、当時参院議員だった吉川芳男氏との対談番組に出演した

また廣田氏は警備会社を起こした当初から、政界と積極的にかかわりを持った。「田中角栄の金庫番」と言われた小沢辰男代議士や、吉川芳男参院議員と深い交流を持ち、前述のとおり自民党の新潟支部長や顧問を長く務めた。これには、まだ黎明期で社会的に信用が厚くなかった警備保障という業態に対し、少しでも権威付けをしたいという想いがあったのかもしれない。ただ廣田氏のここまでを振り返ると、本質的には「地元新潟県への想い」から生まれた、人と人との交わりなのであろう。

昭和の親父、その経営哲学

現在、新潟綜合警備保障の代表を務めるのは次男の幹人氏である。にいがた経済新聞では、幹人氏が展開した新潟空港の新潟―福岡路線継続の民間運動をインタビューを通して過去に報じた。そうした地域への熱い思いは、親譲りではないかと感じる。

ここで触れたいのは、先代廣田氏の子育て論である。

わが子にはとにかく厳しく接したようだ。それはガミガミと口うるさいのではなく、むしろ大人扱いをして冷徹に接するという厳しさに映る。令和の現代では想像もできない親子関係が、そこにはある。

新潟綜合警備保障現社長の廣田幹人氏

やがて私は一つの決断を下すことになります。子供たちを突き放し、外に出すことにしたのです。

兎に角、自分の力で生きてみること、何か一つの仕事をやり遂げてみること、親としての援助は一切しない、親が認め許可するまでは家の敷居を跨ぐことも許さないことを厳しく言い渡し、社会の厳しさを身をもって体験し、しっかりした経営者になるために、強引に家から出したのです。(著書「風雲道」より)

長男・靖人氏は、経営者としての頭角を表し、大手人材派遣テンプスタッフ株式会社のフランチャイザーとなるテンプスタッフフォーラム株式会社を設立し、その後はフランチャイジーから独立。現在も北陸、関西、沖縄など全国に19の拠点を有する同社のCEOを務めている。

次男・幹人氏は、新潟綜合警備保障の現代表取締役として経営トップに立ち、地域の安全安心と発展に寄与する姿に社会的信頼も厚い。

彼らも、あまりに厳格な父親との関係づくりは相当苦慮したことだろう。その点では、緩衝材として間に入っていた、夫人のやさしさこそが、家族の輪郭を支えていたに違いない。

「父というよりは、年の離れた長兄のような人でした。ただ、とにかく生き抜いていくという強烈なパワーを感じる、唯一無二の父でした。」と現社長の廣田幹人氏は、父親としての先代を語る。

新潟セントラルライオンズクラブ20周年式典で大会委員長を務めた廣田氏(著書「風雲道」より)

社歴が長く、会長と接することが多かった社員は「すべての社員に対して家族のように接していた人だと思います。ひとりひとりの社員を事細かに覚えていらっしゃった」と話す。令和になった昨今は、社会的な風潮もあるが、こういうカリスマ的経営者は少なくなった。

社員思いは人一倍だった。

国内では実業団スポーツが先細りの一途だが、新潟綜合警備保障には廣田氏によってスポーツ部が創設され、手厚い支援を行った。成績を残した時には盛大に祝勝会も開いた。

また同社は弥彦村に温泉旅館「綜栄館」を所有していたが、定期的に社内で懇親会が催され、その費用もすべて会社負担にした。

新潟綜合警備保障には、今も忠実に経営の根幹に「社訓」がある。

一.責任 一. 融和 一. 礼節

廣田氏は、人々の安全安心をアウトソーシングで担うにあたって、ことさら「礼節」を重んじたという。そのため、社員に対する「人間教育」は徹底したと著書・風雲道にも書かれている。そこに社員との信頼関係の築きがあってこそ。

「人に対する観察力と、研ぎ澄まされた感覚を持つ一方で、数字にも明るい、リーダーになるべくして生まれてきた方だと思います」(新潟綜合警備保障・廣田幹人社長)

やせた道 まだ先見えぬ日本国 くらい心に灯りをわれら

これは、廣田氏がまだ社長時代の2000年に詠んだ句だ。

私の信念とするところは”心と心の結びつき”です。(中略)「警備士たるもの心を以て仕事に徹しなければならない」という意を託したのですが、これからの2000年代、皆が”心”を以て頑張ってほしいと願っています(著書「風雲道」より)

警備の近代化にいち早く着眼し、技術力では日本でも最先端を走ってきた新潟綜合警備保障の創業者にして、それでも「警備は心」という。いかにも「昭和の男」廣田氏らしい経営哲学である。

廣田家の墓石には、生前廣田氏が大事にした「融和」の「融」の字が刻まれている(著書「風雲道」より)

(記事 伊藤 直樹)