江戸時代に新潟町の住民自治を勝ち取った明和義人を顕彰する祭が開催

江戸時代に新潟町(現在の古町周辺)の住民自治を勝ち取った涌井藤四郎、岩船屋左次兵衛を中心とした「明和義人」を慰霊・顕彰するまつり「明和義人祭」が25日、新潟市・古町などで開催された。

伝統芸能の神楽舞。五穀豊穣の神である大黒様が打ち出の小槌を振って清めたお菓子は神菓(しんか)になった

日本最大級の“明和神菓まき”。餅まきの餅を菓子に見立て、それを参拝者へ撒き振舞うことで、無病息災や家内安全を願う「幸せのお裾分け」と意味しているという。4か所で行った。

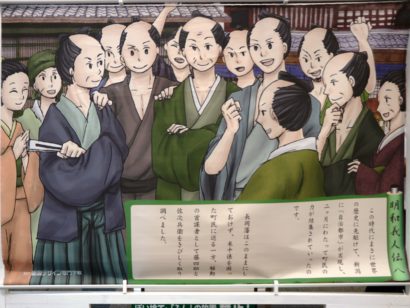

明和義人行列

古町芸妓舞。200年の伝統を誇り、かつては京都・ 祇園、東京・新橋と並んで日本三大芸妓と呼ばれていた新潟古町芸妓。新潟を代表する文化の一つ

永島流一門による樽きぬたの演奏。昔、漁師町であった新潟では、嵐に遭遇した船乗りたちが竜神に助けを求め、祈りながら船底を叩きつけたことが祭りに取り入れられ、樽きぬたに変わっていった

蜑(あま)の手振り。初代の新潟奉行である川村修就(後述)が当時の新潟の代表的な風景を描かせた風俗絵巻物で、当時の人々が樽きぬたの演奏にあわせて自由に踊りを楽しむ様子が描かれている

フランス革命の20年前に町民による町政運営

明和義人祭のホームページによると、18世紀半ば、江戸では第十代将軍徳川家治の御用人・田沼意次が幕府の政治を仕切っていた。

同じ頃(明和4、1767年)、財政悪化に苦しむ長岡藩は、湊を運営する新潟町民に多額の御用金を納めるように命じた。だが、不景気になり、支払いがむずかしかったそうだ。そこで明和5年9月13日、支払いを延ばしてもらおうと考えた町民の涌井藤四郎は、同じ意見の人々と話し合いをした。

だが長岡藩の命を受けた町会所は、藤四郎が勝手に集まって悪いことを計画しているとして、9月20日、藤四郎氏を捕まえて牢に入れたり、話し合いに参加した人たちを牢に閉じ込めた。これに町の人たちは反発。26日夜、大勢の人が集まって、有力町民や町内会で仕事をしている人の家や、米を買い占めて町の人を困らせている商人の家を、次々とうちこわした。

奉行所は、人々の動きを鎮めようとしたが失敗。このため藩は藤四郎たちを自由にした。新潟町の人々は藤四郎を新潟町民の代表とする体制を整え、秩序の回復に努めた。

一方、長岡藩は町会所による町政運営を再び始めようとしたがうまくいかず、その後、2か月に及ぶ藤四郎たち町民の手による自治が行われた。これは、世界史上において市民革命の代表的な例といわれるフランス革命の20年前に起きた、自主・自立の精神を象徴する出来事である。

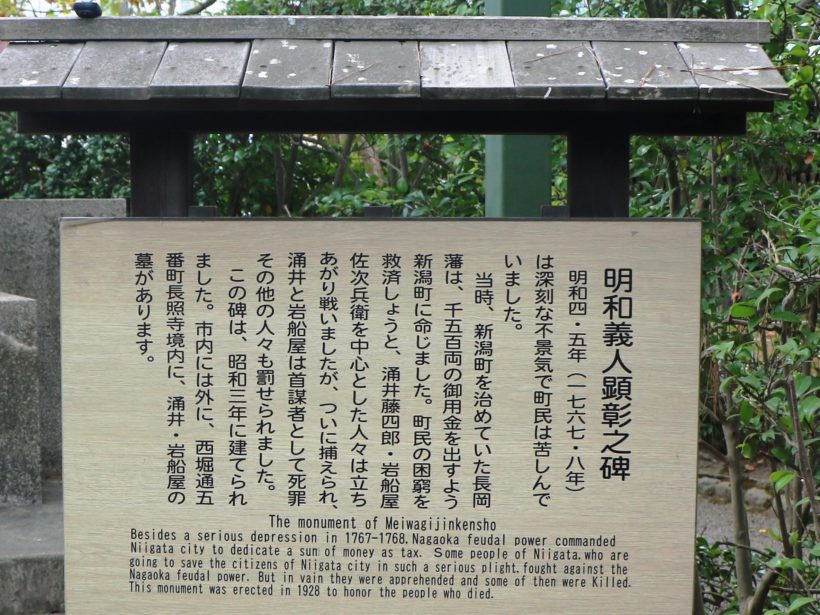

後世の人々は、藤四郎を中心とする人々を「明和義人」として崇め、明治時代に入ってから愛宕神社境内社、口之神社に祀ったほか、昭和3(1928)年には白山公園に明和義人之顕彰碑が建てられた。

白山公園に明和義人之顕彰碑

1617年に長岡藩主が町民町政を布いた新潟町

ちなみに新潟町は、401年前の1617年に、長岡藩主・堀直寄氏が、新潟湊の入港税無料化、町の拡張(元和の町建令発令)に加え、町民町政を布き、以来、商都として、長岡藩の財政を支える存在へとなっていったそうだ。

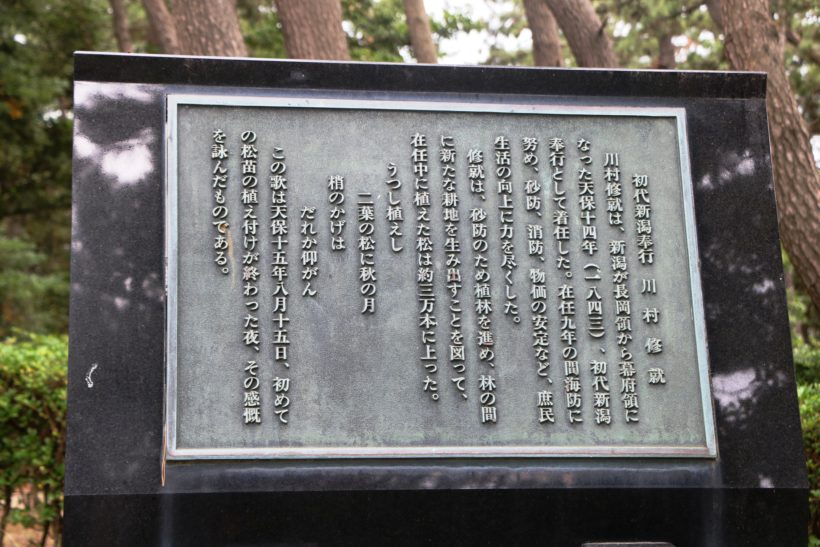

その後、新潟町の素晴らしさは、三方領知替の動きの中で幕府の知るところとなり、1843(天保14)年6月、新潟は幕府の直轄領となり、初代奉行に川村修就氏がついている。そして直轄領となったあたりから、新潟港は、北前船で栄えていた酒田港に代わって、米なども扱うようになり、さらに発展していった(新潟や酒田などの北前船寄港地は昨年、日本遺産に登録されている)。

来年1月1月には、開港5港の一つとして、外国に開かれた港になってから、150年を迎える(ただ先述のように開港5港の中でも港町としての歴史は古くからある)。

初代の新潟奉行・川村修就(かわむらながたか)氏の銅像。新潟に台場を築いくなど外国船の侵入防止に尽力したほか、松の植林などを行った(このため像は海岸沿いの西海岸公園にひっそりと建っているが、せめて朱鷺メッセや白山公園などもう少し人目に触れるところに建っていてほしい?)

新潟西港