なぜ新潟県十日町市・津南町エリアではローカル紙4紙が共存共栄できるのか? 越後妻有(つまり)はジャーナリズムの街

4紙の紙面

新潟県十日町市は人口約5万人で、隣の津南町を含めても6万人に届かない地域だ。その地域に何とローカル紙が4紙もひしめきあっている。「十日町新聞」、「妻有新聞」、「十日町タイムス」、「東頸(とうけい)新聞」の4紙だが、人口約80万人の新潟市では県紙の「新潟日報」を除いて弊社が1社(ネット媒体)、人口28万人の長岡市では「長岡新聞」の1社、人口18万人の上越市では「上越タイムス」、「上越よみうり」、「上越タウンジャーナル」(ネット媒体)の3社だ。実は6年前、当時上越地域の全国紙支局長だった人の娘で、早稲田大学の女子学生が同様のテーマで調査し、卒業論文を書いている。なぜ、狭い同じ地域で4社が共存共栄できるのか。その理由を4社の社長インタビューを通じて探った。

県内最古の新聞社「十日町新聞」

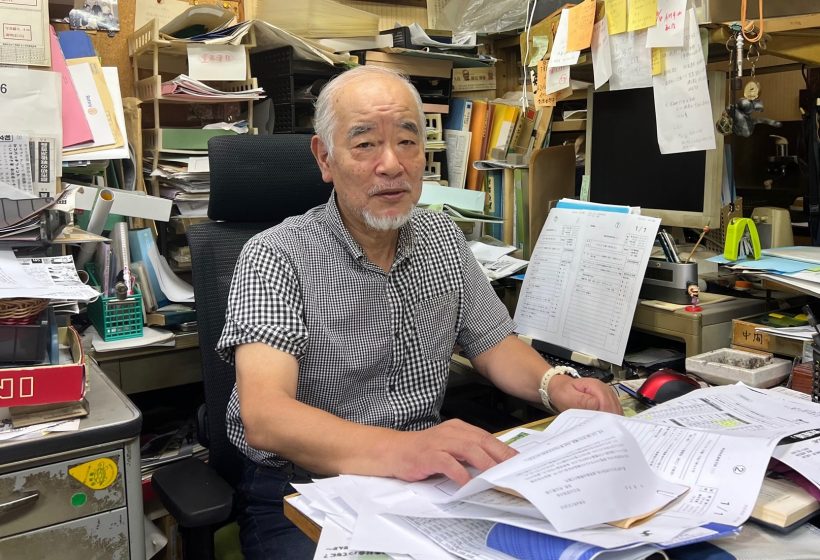

十日町新聞社の山内正胤会長

十日町新聞

創刊120年で県内最古の新聞だという株式会社十日町新聞社の山内正胤(まさたね)会長は、3代目の御曹司だ。今年6月に社長を退き、会長に就任したばかりだが、いまだに現場主義を貫き、自ら取材に向かう。この記事のインタビューの時も途中で十日町市役所に取材に出かけたほどだ。「十日町新聞」の創刊は明治41年9月。創業者の祖父は十日町町長、新潟県議会議員も歴任した。

山内会長は新潟県立十日町高校を卒業後、早稲田大学法学部に進学。早大卒業後にベースボールマガジン社や女性自身編集部に勤務した。「女性自身」編集部では、編集長から「おまえはクニに帰ったら地方紙をやるのだから」と芸能人ネタではなく、小説家の座談会などを担当した。「若いころの2社の4年は面白かった。特に女性自身の編集長は厳しく、原稿を何度も直された」と山内会長は回想する。

山内会長は、ワインの愛好会や早大時代からいそしんだライフル射撃のほか、スバルのスポーツカーにも乗る人だ。ちなみに、前述の早大生の卒論には、何と「稀代のプレイボーイ」と書かれている。

一方で、「十日町新聞」の真骨頂は社説にある。週刊新聞のため週1回の掲載だが、資料を集めてデータを分析し、政治を中心に論説する。当初は山内会長が書いていたが、今では編集部の記者も担当できるまでになった。

山内会長は「新聞社で大事なのは販売店と配達。この2つは最も大事だ。私は社長時代、直接販売店に出向き、コミュニケーションを取った。作るのは簡単だが、きちんとポストに正確に届けるのは難しい」と話す。「若い人が新聞も書籍も活字を読まなくなった。ネット社会だから、事件や火災などはメールニュースで流している」とも語った。

ジャーナリズム道を行く「妻有新聞」

妻有新聞社の恩田昌美代表取締役

妻有新聞

株式会社妻有新聞社の恩田昌美代表取締役は学生時代、専修大学に通いながら、ダブルスクールで日本ジャーナリスト専門学校にも通学した。日本ジャーナリスト専門学校校長の青地晨(しん)や講師だった評論家の松浦総三に師事し、ジャーナリズムの基礎を学んだ。特に、青地は言論弾圧の横浜事件に連座し、終戦直後まで獄中生活をしていた人物だ。横浜事件とは、第2次世界大戦中の1942年から1945年にかけて、編集者、新聞記者ら約60人が逮捕され、約30人が有罪となり、4人が獄死した事件。

「妻有新聞」は、地域に暮らす人々の言葉や、井戸端会議的な雑多な価値観を紙面に出すことを重要視している。恩田代表取締役は「雑多な価値観の中に民意がある」と語る。

しかし、恩田代表取締役の真骨頂は反権力だ。当然ながら首長や市議会にも手厳しい。「妻有新聞」は毎週土曜日発行だが、発行日の朝になると、必ずと言っていいほど電話が鳴る。そのほとんどがクレームの電話だ。

「電話が来ると、『では会いましょう』と言って必ず私が相手と会う。これを契機にとてもいい関係になることが多い。逃げたらだめ。やはり、真正面から行かないといけない。そこで、ようやく信頼関係ができる。津南町の元小林三喜男町長は私が書いた批判記事が載った時、町長室で30分くらい言いたいことを言って、『よし終わりだ。これから飲みに行こう』と言った。そういうトップは信頼できる。今はこんな政治家はいなくなった」(恩田代表取締役)。

恩田代表取締役は最後にこう言った。

「機動隊の後ろにいるのか、機動隊と向き合うのか。論調も同じだ。権力に守られた中で取材するのと、権力を見る側で取材するのでは大きな違いだ。そのスタンスを忘れてはポイントを間違えてしまう」。

こちらもジャーナリズムの血が通う「十日町タイムス」

十日町タイムス社の森本忠彦社長

十日町タイムス

十日町タイムス社の森本忠彦社長は明治大学の学生時代、これまた明大の講師でもあった青地晨の講義を受けている。そんな森本社長は大学卒業後、茨城県の日刊新聞社に就職し、新聞記者としてのスタートを切った。その後、十日町市にUターンし、父親が創業した十日町タイムス社の社長に就任した。

前述の恩田代表取締役は、森本社長と何度もジャーナリズムについて話したという。やはり、20代のころに同じ青地から影響を受けたもの同士なのか、価値感が合うのかもしれない。

森本社長も恩田代表取締役と同様に、権力との距離の取り方について一言がある。

「右や左という概念は持たない。大学で習ったのは、権力とその配下にいる庶民との関係だ。例えば、十日町でいえば市長と行政だ。その権力とのバランスを取れる立場は、昔のマスコミ学では定数というものがあり、権力と一般市民がいてその真ん中に支点がある。権力は強いので、等距離なら権力が下がる。バランスは、権力から3分の2離れたところと言われている。ということは、庶民の味方になるということだ。結果的に権力に厳しい立場になる。記者のイロハのイですよ」。

市長や議会に対しても厳しいことを書く。例えば、昨年12月には、一般質問は議員の弁論大会ではないと批判した。「相手が認める批判では、うちは強いと思う」と自負する。

合併により十日町市に編入した「東頸新聞」

東頸新聞社の村山祐一社長

東頸新聞

平成17年1月の平成の大合併で東頚城郡松之山町は消滅した。「東頸新聞」の本社がある松之山地域は十日町市に編入となった。「東頸新聞」の創刊は昭和25年。新潟日報社を退社した本山林一氏が旧松之山町で創刊した。

東頸新聞社の村山祐一社長は「伝統文化を後世に伝えたり、新たな産業を起こそうとする人たち、理想の暮らしを求めて移住する人たちなど取り上げていきたい」と話す。

ここまで十日町市、津南町エリアがジャーナリズムの街である面を紹介してきた。これからは、なぜ4社が共存共栄できるのかを探っていきたい。

十日町市の関口芳史市長は東京大学卒、津南町の桑原悠町長も東京大学大学院修了で、十日町市出身の元衆院議員、故白川勝彦氏も東京大学卒の弁護士だった。十日町市、津南町エリアは偏差値が高い政治家が多いというイメージがある。こうした意味から、筆者は取材前にこのエリアには偏差値の高い人が多く、新聞購読率も高いのではないかという仮説を立てた。

しかし、十日町新聞社の山内会長は「新聞を何紙も取っている家庭が多い。十日町は織物の街で、かつては街全体で活気があり、儲かっていた。会社で新聞を取り、家庭でも取っていた」と語った。

一方で、十日町タイムス社の森本社長は「南魚沼市では経済界がローカル紙を復活したという動きがある。やはり、全国紙だけではなく、ローカル紙が必要なのだろう」と語るほか、妻有新聞社の恩田代表取締役は「前身の会社の創立に記者OBが関わっている。この地域にはジャーナリズムが地域に根差しているのかもしれない」との見解を示した。

各社の社長が言うように、偏差値の高さだけが新聞購読率の高さの理由ではないだろう。むしろ、この地域の市民(町民)の世の中に対する意識の高さを現わしているとも言えるのではないだろうか。越後妻有(十日町市、津南町)は織物で栄え、ジャーナリズムが根付く街であった。

(文・撮影 梅川康輝)