<PR>【環日本海経済圏の鍵】世界の物流地図を変える可能性を持つ、直江津港の「ハブ化」

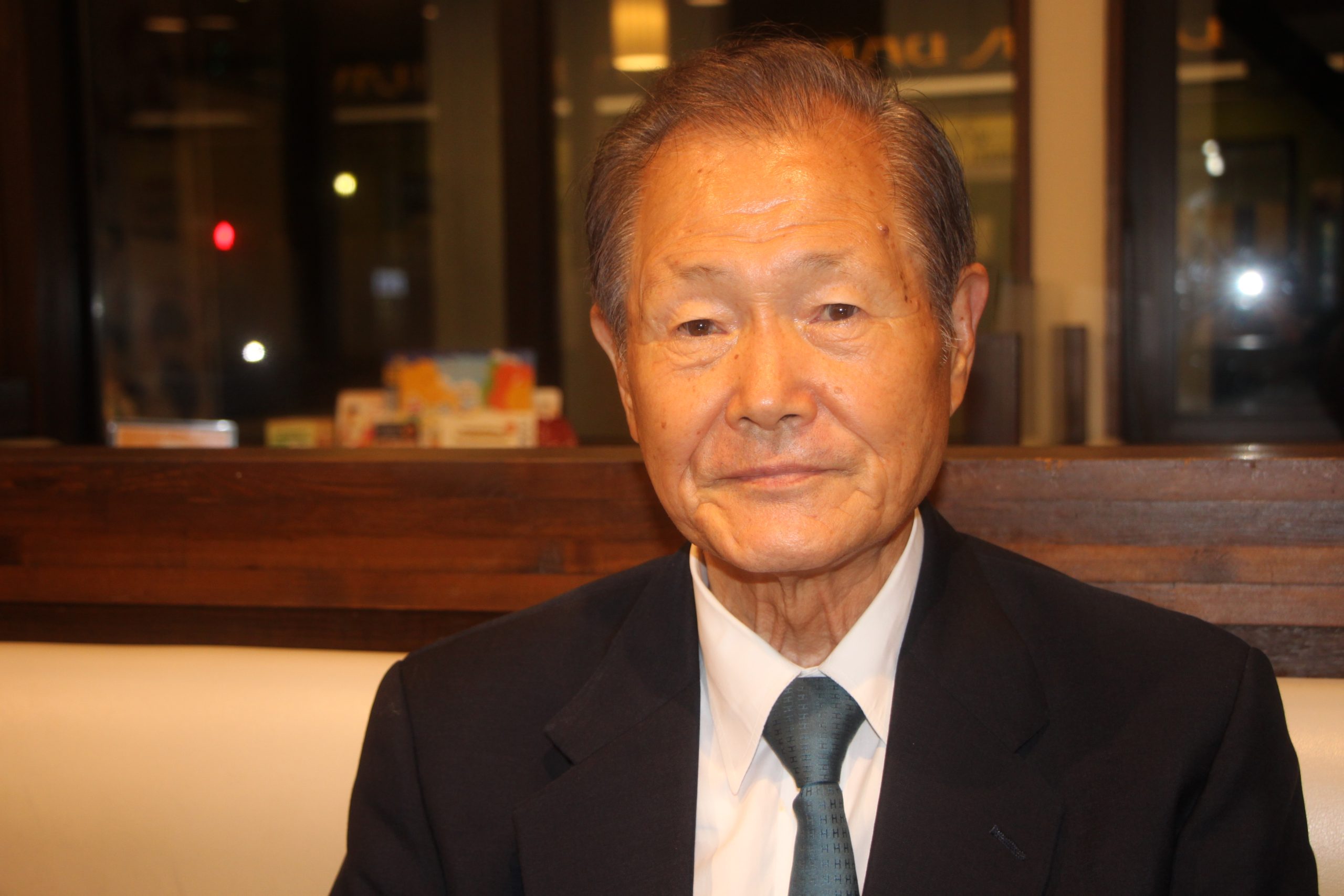

直江津港がハブ化されることの合理性と有用性を説く三井企画株式会社(上越市)三井慶昭社長

直江津港の現状

直江津港は昭和26年に国の需要港湾に指定されており、平成8年にはLNG 7火 力 発 電 所 の 建 設 計 画 等 を 中 心 とす る直 江 津 港 港 湾 計 画 が 改 訂 されている。

本州日本海側のほぼ中央に位置すること、海運のみならず陸運においても結節点であることなどから、古くから有力な港湾のひとつと認識されてきた。

本州のほぼ中央に位置し、交通の結節点となる直江津

佐渡・小木港と結ぶ航路は明治25年に開設され、ピーク時には年間50万人の利用客があったが、佐渡観光そのものが凋落傾向になったこと、導入された船の揺れが大きかったことなどか令和3~5年までフェリー運行が休止になった経緯がある。

直江津が貿易港として大きくクローズアップされるようになったのは、平成7年に韓国釜山港との定期コンテナ航路が開設されてから。コンテナ取扱量世界5位である北東アジアのハブ港・釜山を中継地として世界各国とのコンテナ貨物の輸出入が可能となった。平成11年にはガントリークレーンが導入され、令和2年には新しいガントリークレーンが供用開始されている。

ガントリークレーンは平成11年に導入され、令和2年に新しいガントリークレーンが供用されている

国際コンテナ貨物の取扱量も順調に推移し、過去3年は世界的なコロナ禍などの理由で減少したものの、ここ20年間で1.6倍程度に伸びた。直近の数字は25,312TEUとなっている。

近年では上越火力発電所の建設、LNG受入基地の計画、日精樹脂工業など大手企業が地理的優位性を背景に進出する動きもある。

とはいえ、直江津港が持つポテンシャルはこの限りではない、という見方がある。「日本海側のハブ港」となることで、世界の海運を変える力さえあるというから、実に興味深い。

上越火力発電所

年間1,500隻の大型貨物船が「流出」

「直江津港をハブ港に」という振興活動を行っているのは、三井企画株式会社(上越市)の社長・三井慶昭氏。三井氏は公益財団法人日本海事センターと連携し2019年11月に「上越海事セミナー<直江津港の未来を考える>」を開催するなど、直江津港のハブ化を熱をもって訴えている。

「世界の海運はかつて、スエズ運河から来た貨物船がシンガポールに入り、香港に寄ったのちに台湾の花蓮港に行き、そこから東京港、最終的に大西洋を渡って北米サンフランシスコを目指しました。しかし1995年から2000年の間に、このルートが大きく変わりました。中国が飛躍的な経済発展を遂げ、世界のモノの生産基地になり、大量の物流が生まれたのです。その結果、中国の沿岸にある港が次々にハブ港となっていきました。

こうして香港から先の海運ルートは、深圳から広州、寧波、上海、青島、大連と回るようになりました。いわゆる環日本海日本経済圏です。そこから朝鮮半島の釜山に行ってから津軽海峡を通って東京港です。この間、本州の日本海側の港には一切寄らないのです。この、津軽海峡を通る大型貨物船は、年間で1,500隻あるそうです」(三井氏)

日精メタルワークス(旧日精樹脂工業・上越工場)の誘致は直江津港のポテンシャルあったればこそ可能だった

日本海側の港を素通りし、津軽海峡を横断して太平洋側の東京、横浜へと行く。そこから従来と同じように北米を目指す。

「もし日本海側にハブ港があれば、関東から陸送で運んで、荷物は日本海側で積み下ろしすれば良い。東京港は一極集中の弊害で荷物の積み下ろしに3日かかるともいわれ、所要時間を考えると、決して無視できないことなのです」(同)

直江津港に白羽の矢が立つ理由

三井氏は決して、荒唐無稽を言っているわけではない。日本海側のハブ港が直江津であるべき理由が存在する。

「まずひとつは関東からの距離の近さです。日本地図を広げ、東京にコンパスの支点を当てて日本海に円を描くとわかるのですが、日本海側の港でもっとも関東と近距離にあるのは直江津港なのです。国内の大手企業は今、北関東に流通基地をつくる動きが活発化し、そこからのアクセスを考えるとどう考えても直江津にハブ港をつくるのが合理的だと考えられます」(同)

直江津港をハブ化する有用性を示す材料は多い

直江津港の将来を考えた場合、現在延伸工事が続く北関東自動車道の進捗が大きな鍵を握ることに。この全線開通により、東京を経由しない太平洋側と日本海側を結ぶ高速体系の新たな横断軸が生まれる。さらにこの沿線市町村には434万人の人口があり、この人口の移動が生む経済波及効果も見込める。

北関東には茨城県の常陸那珂港がある。ここが大いに注目されているのは、日本で唯一高規格道路が乗り入れる港湾であり、北米への最短航路にある点。コンテナの扱い量が桁違いの東京湾を利用しないことで時短のメリットもある。

この常陸那珂港と直江津港が高速交通網で結ばれることで、横断軸上にある地域も大いにメリットを享受し、連携を強めることで相互に物流・人流を作り出せば、上越地域を取り巻く状況は飛躍的に変化するだろう。

(記事・撮影 伊藤 直樹)

本記事は、三井企画株式会社提供による記事広告です。

【関連サイト】

三井企画株式会社