新潟ゆかりの文学者たち(4) 小田嶽夫『三笠山の月 小田嶽夫作品集』(2000年9月 小沢書店刊) 片岡豊

今回も上越市出身の文学者を紹介しましょう。その名は小田嶽夫。……初めて聞く名前だと思われる方も多いかも知れません。それもそのはず、数ある日本近代文学史の記述を見ても、小さくその名が出てくるくらいのとても地味な小説家です。

スキー発祥の地、上越高田の金谷山を少し登ったところに醫王寺という古寺があり、その一画に「小田嶽夫文学碑」が建立されています。その裏面の碑誌には「小田嶽夫は上越市本町一丁目の生れ 高田中学 東京外国語学校卒業 外務省書記生になったが 文学に対する志向止み難く 辞して文学に専心し 第三回芥川賞を受賞するに至った 爾来筆力ますます冴え 喜寿の今日その繊細 華麗な文章は 些かの衰えもみせない われら同郷の友人 後輩 その文業を顕彰するため 喜寿を記念して 小田嶽夫文学碑をここ金谷山に建立した 昭和五十三年 六月佳日」と記されています。

小田嶽夫は1900年7月5日、高田町字堅春日町(現本町一丁目)の呉服卸商の家に末子として生れ、すぐに父を亡くします。それでも貧しさの中にものびのびと育ち、中学時代から文学に関心を寄せ、また野球選手としても活躍しました。その後は碑誌にあるとおりの経緯を経て『文学生活』創刊号(1936年6月)に掲載した「城外」という短編小説で第3回芥川賞を受賞し、文壇に登場しました。「城外」は中国杭州の日本領事館に書記生として勤務する25歳の青年の孤立と中国人女性との関わりから生れる癒しを哀感漂う淡々とした筆致で語る佳編です。

とはいえ、親交のあった伊藤整や太宰治など文学史に燦然と輝く小説家とは異なり、小田嶽夫はベストセラーを生み出すことも、文壇や読書界に物議を醸す作品を送り出すこともなく、経済的に恵まれないままに戦中・戦後を通じて、その筆致に象徴されるような淡々とした文学者生活をすごしたのでした。そのなかで特筆されるのは、1944年、疎開で帰高した小田が「地方文化に力をつくすことを決意して」(小田三月編「年譜」)、戦後一早く「上越文化懇話会」を地域の有志と図って結成し、『文芸冊子』という文芸雑誌を発刊したことです(1946年1月~47年12月 18号)。この活動があればこそ今や通巻382号を数える『文芸たかだ』(高田文化協会隔月発行)という文芸雑誌も続いているのです。ちなみに250号で小田嶽夫特集を組んだ『文芸たかだ』には329号から毎号、嶽夫と同姓の近代文学研究家・小田大蔵氏が「人生を作る――評伝・小田嶽夫」の連載を続けています。

小田嶽夫は1979年6月2日に心不全で死去しますが、その直前、同年3月の『海』(中央公論社)に掲載した「三笠山の月」が絶筆となりました。この作品は「長安の阿倍仲麿」と副題があるように、遣唐留学生として唐に渡り、玄宗に仕え、李白らとも交わって三十数年、ついに帰国のかなわなかった仲麿の、盛唐の時代を生きる喜悦と憂愁を語る中編小説です。出世作となった「城外」ともはるかに呼応し合う繊細な作品でもあります。彼には魯迅や茅盾などの中国近代文学の紹介や文壇内の交友を綴った貴重な仕事もありますが、「三笠山の月」こそ小説家・小田嶽夫の代表作だと言っていいでしょう。

金谷山の「小田嶽夫文学碑」にはエッセイ「雪国の春」の一節が刻印されています。「雪国では春は徐々にしのび寄るのではなくて一辺にやってくる。天の岩戸がひらかれたような俄な明るさだ。街には急に人影が殖えはずんだ話し声がし、下駄の音がひびき、自転車、人力車のベルが鳴り、大工の木を打つ音がこだまし、太陽の光りがこぼれるように降り、椿や梅が妍をきそって咲きこぼれる。女たちも長い間かぶりつづけていたおこそ頭巾をしまい込み、久しぶりにその雪のように白い頬を天日の前にさらけ出す。何とも祭のようなはなやかさだ」。

昭和期の戦前・戦中・戦後の激動を文学への志を裡に秘めて、この一節にも示される繊細かつしなやかな感性のもとに生き抜いた小田嶽夫。やはり「評伝・小田嶽夫」の完結・上梓が待たれます。

上越市金谷山醫王寺にある「小田嶽夫文学碑」

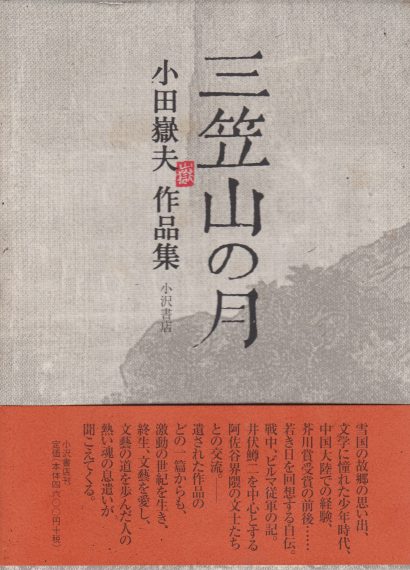

『三笠山の月』の箱

片岡豊

元作新学院大学人間文化学部教授。日本近現代文学。1949年岐阜県生れ。新潟県立新津高校から立教大学文学部を経て、同大学院文学研究科博士課程満期退学。現在、新潟県上越市で「学びの場熟慮塾」主宰。